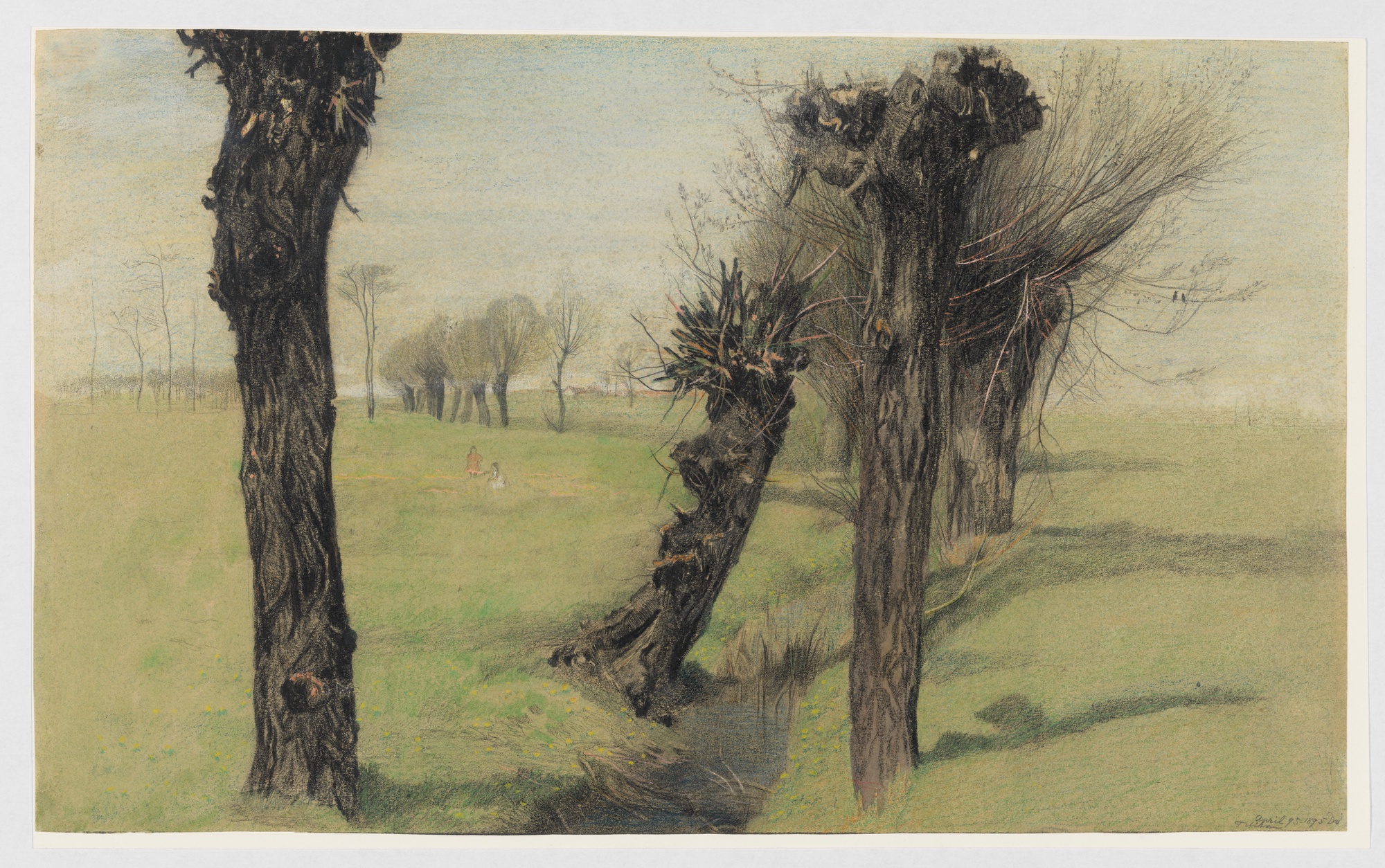

Хочется пожелать, чтобы упрямое горячее сердце всегда указывало вам истинный путь, несмотря на все вокруг. Творчество это сила, которая позволяет услышать его. И никто никогда не сможет это отнять или остановить.

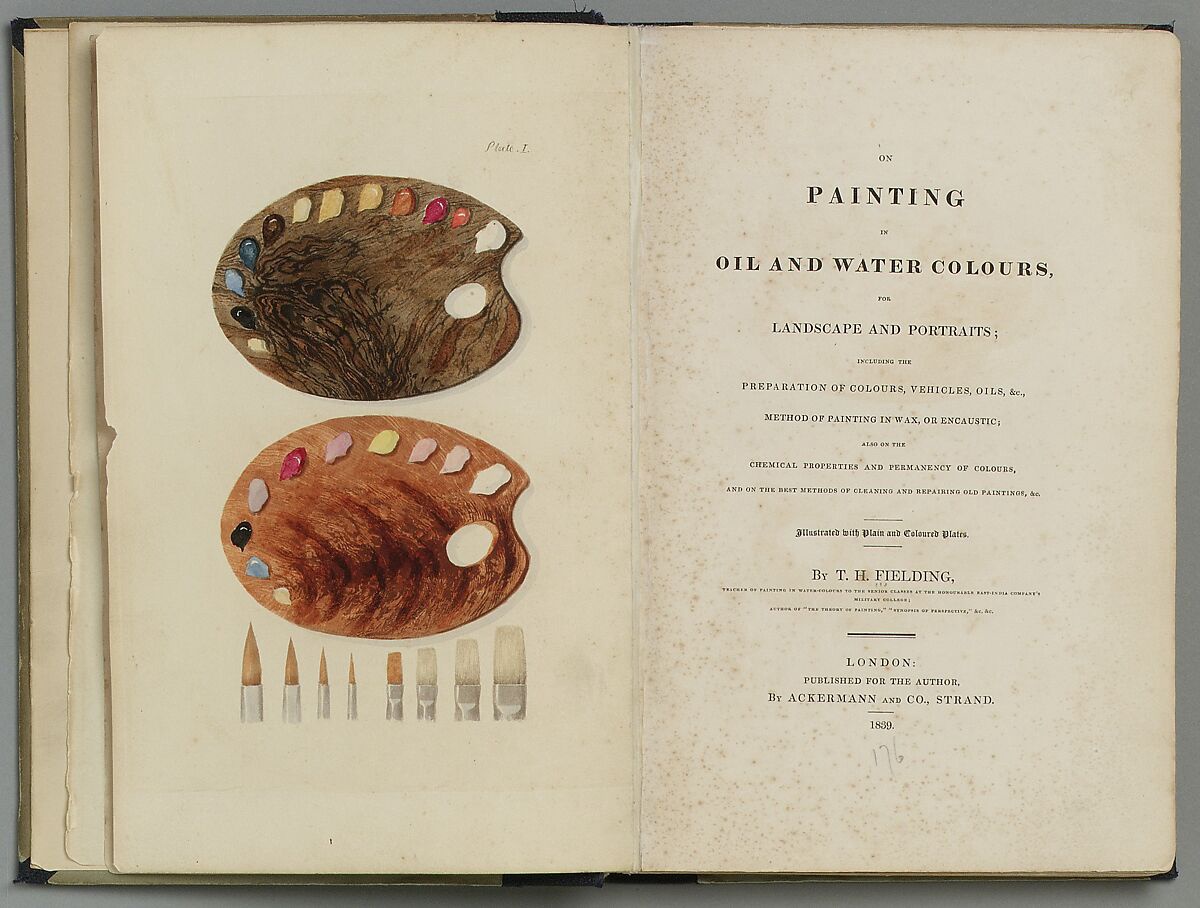

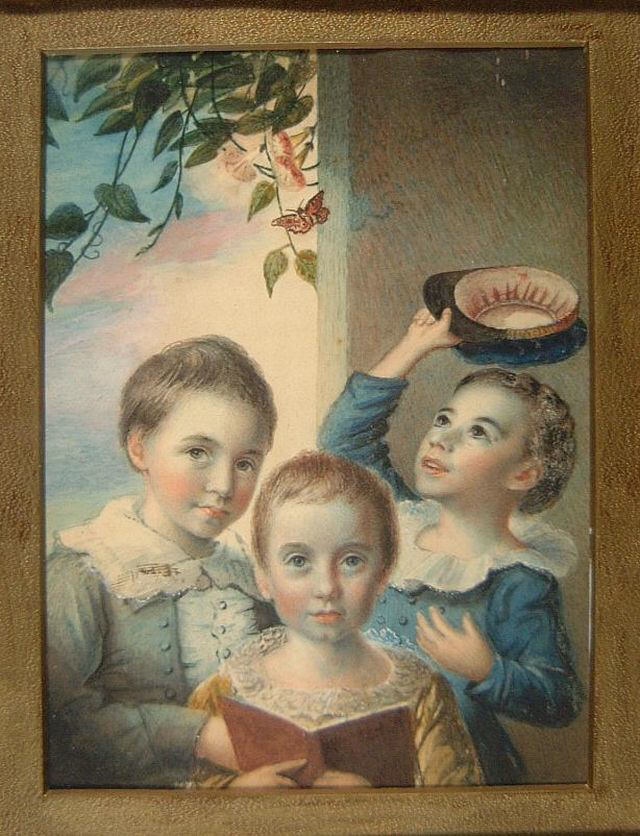

Будьте счастливы всегда в своей творческой жизни!💖Радуйте себя красивыми красками, книгами, карандашами без угрызений совести. Наслаждайтесь красотой и делитесь ей с миром ✨

С праздниками!

PS: а еще Артлабу в этом уходящем году исполнилось аж 10 лет!